21 февраля 2026 года исполняется 150 лет со дня рождения Петра Петровича Кончаловского (1876–1956) – художника, чья кисть одинаково уверенно чувствовала себя и в бунтарском авангарде начала XX века, и в спокойной гавани советской классики. Основатель «Бубнового валета», лауреат Сталинской премии – он прожил жизнь, в которой соединились, кажется, несовместимые эпохи и стили.

21 февраля 2026 года исполняется 150 лет со дня рождения Петра Петровича Кончаловского (1876–1956) – художника, чья кисть одинаково уверенно чувствовала себя и в бунтарском авангарде начала XX века, и в спокойной гавани советской классики. Основатель «Бубнового валета», лауреат Сталинской премии – он прожил жизнь, в которой соединились, кажется, несовместимые эпохи и стили. Лиза Хейден: Слова «непереводимый текст» действуют на меня как вызов

Анна Генова04.10.2016

Победительница в последнем конкурсе переводов «Читай Россию/ReadRussia» Лиза Хейден – это полный любви и к людям и к словам человек. Она ведёт замечательный блог на английском под названием «Книжная полка Лизка», где рассказывает и про новые книги, и про любые другие литературные события в России. Именно таким образом писатель и переводчица привлекает искренний интерес англоязычной аудитории к российской литературе и культуре в целом.

– Лиза, прежде всего я Вас поздравляю с премией «Читай Россию/ReadRussia» в но-минации «Современная русская литература» за перевод романа «Лавр» Евгения Водолазкина.

– Спасибо за поздравление! Очень приятен интерес фонда «Русский мир» к моей работе!

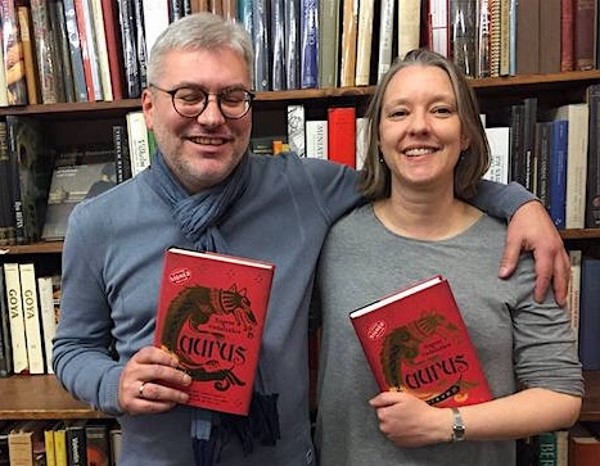

Лиза Хейден на конгрессе переводчиков

– Писатель Водолазкин в интервью сказал про Вас: «Она совершила невозможное – перевела роман, который мне казался непереводимым». Насколько сложным это сочинение оказалось для Вас?

– Возможность переводить «Лавра» была для меня подарком судьбы, тем более потому что я не так много переводила до этого. Конечно, мне было непросто. Однако практически все переводы, которыми я занимаюсь, сложны – и каждый по-своему. Слова «непереводимый текст» действуют на меня как вызов. Некоторые с этим спорят, но Андрея Платонова тоже можно переводить! Например, Роберт Чандлер перевел много произведений Платонова, а мы с Робертом перевели замечательный рассказ «Бессмертие».

– Что для Вас главное в процессе работы?

– Для меня главное в процессе – слышать голоса героев, почувствовать тон и атмосферу. Если я все эти элементы могу ощущать, это уже хорошее начало. Так у меня было и с «Лавром», где я интуитивно чувствовала текст и то, что стояло за словами. Это как раз и подсказывало, какие слова выбрать и в каком порядке их поставить в английском тексте.

– Насколько я знаю, Вы планируете и дальше сотрудничать с Водолазкиным, это означает что Вы хорошо работаете «в паре».

– Да, я очень рада, что наше английское издательство OneworldPublications будет издавать его другие романы: это значит, что мы с Евгением продолжаем сотрудничать и что англоязычные читатели тоже смогут читать все его романы! Мы бы всё равно дружили, но работать с Женей я очень люблю, потому что он всегда рад помочь своим переводчикам. Он очень внимательно прочёл мою рукопись «Лавра». И он, безусловно, понимает, что иногда перевод должен немножко отличаться от оригинала.

– Как получилось что Вы начали столь плодотворное сотрудничество с Евгением Водолазкиным?

– Мы с Евгением познакомились два года назад в Москве, перед началом Международного конгресса переводчиков в 2014, как раз когда я начинала переводить «Лавра». Наш первый разговор состоялся на улице: я случайно заметила его, когда они с женой шли в гостиницу с багажом после поезда. И прямо на пороге гостиницы мы начали говорить про «Лавра» и очень быстро нашли, как говорится, общий язык. Этот разговор задал тон для нашего сотрудничества. Мы с самого начала – неформально, весело и очень серьёзно обсуждали язык в романе и роль интуиции в работе. Мой подход к переводу был очень похож на его подход к написанию романа. Оказалось, что мы оба работаем очень интуитивно. Мы ещё очень много смеялись, что для меня немаловажно. Всё это вместе меня сразу сроднило с Евгением и его женой.

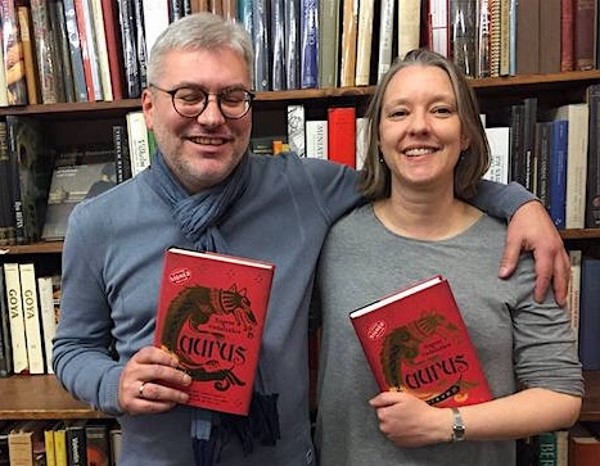

Л. Хейден с Е. Водолазкиным

– С чего для Вас в принципе началось знакомство с русской литературой, и с чего началось знакомство с русской литературой в качестве переводчика?

– Всё началось с Бабы Яги: в детстве я читала сказки в детском журнале, потом Чехова в шестом классе и Достоевского – в двенадцатом. Кроме того, у меня в детстве был интерес к Советскому Союзу, этот интерес как раз возник во время Олимпиады в 1972-м. Я уже более серьёзно начала изучать русскую литературу, когда училась в Пенсильванском университете. Мне очень повезло, что я прочла (причем дважды) «Войну и мир» и другую классическую литературу с помощью профессора Гари Соула Морсона. Профессор Морсон – замечательный филолог, и его привычка читать вслух на занятиях отрывки из романов (я никогда не забуду его «Записки из подполья»!) произвела на меня большое впечатление. Тогда мне, правда, было просто необычно – я не понимала, какая от этого чтения польза. Сейчас я осознаю, что начала слышать голоса в текстах благодаря профессору.

Первым автором, которого я сама выбрала для перевода, была Маргарита Хемлин. Я прочла её «Живую очередь», когда она попала в короткий список премии «Большая книга», а в итоге перевела рассказ «Третья мировая Баси Соломоновны», опубликованный в двух антологиях. Я собираюсь переводить роман Хемлин «Клоцвог» для новой серии «Русская библиотека». Мне ужасно грустно, что Маргарита сама не увидит свою книгу на английском языке. Но я радуюсь, что её творчество найдёт новых читателей после её кончины.

– Вы специализируетесь на прозе наших современников – Евгений Водолазкин, Вадим Левенталь, Маргарита Хемлин, Марина Степнова. А первой книгой, переведённой Вами, был роман «Приложение к фотоальбому» Владислава Отрошенко. Чем продиктован этот выбор?

– Я перевожу только то, что никогда ранее не переводилось. Я очень люблю читать и переводить современных авторов, особенно тех, с кем я лично знакома либо в реальной жизни, либо виртуально. Опять-таки, голос я хочу слышать: для меня очень полезно, когда звучат интонации и ритмы, даже в письмах электронной почты. Должна сказать, что это огромное удовольствие – открывать новых авторов и для себя, и для других читателей. Меня безумно радует, что англоязычная публика может сегодня читать Водолазкина, Левенталя, Степнову, Отрошенко и других «моих» авторов в переводе. Это действительно большая честь – стать их переводчиком. Конечно, не я решаю, что будет издано, а предпочтения издательств играют очень большую роль в этом деле. Например, когда у меня просят рекомендации, я очень тщательно думаю над соответствием того, какого типа литература издаётся в данном издательстве и что пишут авторы. Я не могу посоветовать книгу с непрочной структурой, или где форма не соответствует содержанию. Про формальные качества легче говорить, чем про читательскую реакцию, где личное мнение, вкус и эмоции важны более всего.

– А почему Вы выбрали именно русский язык? Что-то особенное в нём привлекло?

– Я в школе много лет занималась французским, и это было хорошо, но недостаточно интересно для меня. Латынь меня больше привлекала, и я думаю, что грамматика (она чем-то похожа на русскую) тут уже играла роль. Мне сложно сказать точно, что в русском меня привлекло, но я знаю, что я очень люблю на русском читать и разговаривать, хотя признаюсь, что сложнее всего писать. Русский язык очень живой и очень выразительный.

– В начале 1990-х Вы жили в Москве. Период, скажем так, не самый лучший. Какие впечатления остались у Вас от той жизни?

– Про девяностые я могла бы очень долго отвечать и всё равно не дать внятного ответа – это было очень сложное время, которое трудно осмыслить. Между тем впечатления у меня остались очень сильные. Но если кратко, то я бы сказала, наверное, что главное – сам факт возможности жить так долго (почти шесть лет) в Москве и так много ездить по России и ещё в Беларусь, Азербайджан и Украину. Изо всех мест, где приходилось побывать, больше всего мне понравился Сахалин: золотая осень на острове – это что-то!

– Многие переводчики сетуют на непостоянство книжного рынка, соответственно, на непостоянство контрактов и так далее. Действительно ли жизнь американского переводчика так же нелегка, как и жизнь русского переводчика?

– Мне кажется, что ситуация аналогична во многих странах. Я тоже работаю по контрак-там, хотя давно привыкла к этому образу жизни: моя учеба в аспирантуре зависела от грантов, и часто денежная поддержка для всей моей «постоянной» работы тоже отсутствовала. Я много лет фрилансером писала статьи и корпоративные тексты. Это нелегко, но мне нравится работать у себя дома, где я могу спокойно находиться среди своих книг и, конечно, кошек (у нас две)! Они, кстати, часто посещают мой кабинет.

Если говорить о переводческом деле, мне кажется, что очень важно поддерживать связи со своими издателями и авторами и постоянно читать новые книги, чтобы были перспек-тивы на будущие издания. Я всегда думаю про календарь – важно знать не только, когда нужен будет новый проект, но и когда будет оплата за очередное «достижение» по плану, будь то подписание контракта, сдача рукописи или выход в свет новой книги. Про это не забываем! Спасибо Институту перевода и «Фонду Михаила Прохорова», что есть хорошие гранты на переводы. Это для нас огромная поддержка.

– Расскажите как строится Ваш день американского переводчика в одном из самых красивых штатов Америки – штате Мэн.

– У меня несколько шаблонов «типичного дня», но могу сказать, что я действительно ношу тапочки и удобную, комфортную одежду весь день. Кошки часто лежат на моём письменном столе (одна особенно любит лежать на открытом фразеологическом словаре) или на моих ногах. Во время перерыва я хожу по беговой дорожке и читаю какую-нибудь книгу по-английски; бывают и перерывы, когда захожу посмотреть, как поживают овощи на огороде. Могу посидеть почитать на пляже. Очень удачно сложилось, что мы живём в городке Скарборо, который находится на побережье Атлантического океана. А в целом я работаю с утра до вечера и ещё после ужина.

– Над какими проектами работаете в данный момент?

– Я сейчас параллельно перевожу «Авиатора» Водолазкина и «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной. Я очень люблю так работать, тем более когда тексты немного перекликаются, как эти, но достаточно сильно отличаются стилистически. Переводить мне никогда не скучно, но работа ещё интереснее, когда есть такое разнообразие, и я чувствую связь не только с книгами, но и с авторами. Я считаю, что мне в этом очень повезло.

– Лиза, прежде всего я Вас поздравляю с премией «Читай Россию/ReadRussia» в но-минации «Современная русская литература» за перевод романа «Лавр» Евгения Водолазкина.

– Спасибо за поздравление! Очень приятен интерес фонда «Русский мир» к моей работе!

Лиза Хейден на конгрессе переводчиков

– Писатель Водолазкин в интервью сказал про Вас: «Она совершила невозможное – перевела роман, который мне казался непереводимым». Насколько сложным это сочинение оказалось для Вас?

– Возможность переводить «Лавра» была для меня подарком судьбы, тем более потому что я не так много переводила до этого. Конечно, мне было непросто. Однако практически все переводы, которыми я занимаюсь, сложны – и каждый по-своему. Слова «непереводимый текст» действуют на меня как вызов. Некоторые с этим спорят, но Андрея Платонова тоже можно переводить! Например, Роберт Чандлер перевел много произведений Платонова, а мы с Робертом перевели замечательный рассказ «Бессмертие».

Читайте также: Читать Россию в оригинале

– Что для Вас главное в процессе работы?

– Для меня главное в процессе – слышать голоса героев, почувствовать тон и атмосферу. Если я все эти элементы могу ощущать, это уже хорошее начало. Так у меня было и с «Лавром», где я интуитивно чувствовала текст и то, что стояло за словами. Это как раз и подсказывало, какие слова выбрать и в каком порядке их поставить в английском тексте.

– Насколько я знаю, Вы планируете и дальше сотрудничать с Водолазкиным, это означает что Вы хорошо работаете «в паре».

– Да, я очень рада, что наше английское издательство OneworldPublications будет издавать его другие романы: это значит, что мы с Евгением продолжаем сотрудничать и что англоязычные читатели тоже смогут читать все его романы! Мы бы всё равно дружили, но работать с Женей я очень люблю, потому что он всегда рад помочь своим переводчикам. Он очень внимательно прочёл мою рукопись «Лавра». И он, безусловно, понимает, что иногда перевод должен немножко отличаться от оригинала.

– Как получилось что Вы начали столь плодотворное сотрудничество с Евгением Водолазкиным?

– Мы с Евгением познакомились два года назад в Москве, перед началом Международного конгресса переводчиков в 2014, как раз когда я начинала переводить «Лавра». Наш первый разговор состоялся на улице: я случайно заметила его, когда они с женой шли в гостиницу с багажом после поезда. И прямо на пороге гостиницы мы начали говорить про «Лавра» и очень быстро нашли, как говорится, общий язык. Этот разговор задал тон для нашего сотрудничества. Мы с самого начала – неформально, весело и очень серьёзно обсуждали язык в романе и роль интуиции в работе. Мой подход к переводу был очень похож на его подход к написанию романа. Оказалось, что мы оба работаем очень интуитивно. Мы ещё очень много смеялись, что для меня немаловажно. Всё это вместе меня сразу сроднило с Евгением и его женой.

Читайте также: Евгений Водолазкин: Литература будет наращивать мышцы

Л. Хейден с Е. Водолазкиным

– С чего для Вас в принципе началось знакомство с русской литературой, и с чего началось знакомство с русской литературой в качестве переводчика?

– Всё началось с Бабы Яги: в детстве я читала сказки в детском журнале, потом Чехова в шестом классе и Достоевского – в двенадцатом. Кроме того, у меня в детстве был интерес к Советскому Союзу, этот интерес как раз возник во время Олимпиады в 1972-м. Я уже более серьёзно начала изучать русскую литературу, когда училась в Пенсильванском университете. Мне очень повезло, что я прочла (причем дважды) «Войну и мир» и другую классическую литературу с помощью профессора Гари Соула Морсона. Профессор Морсон – замечательный филолог, и его привычка читать вслух на занятиях отрывки из романов (я никогда не забуду его «Записки из подполья»!) произвела на меня большое впечатление. Тогда мне, правда, было просто необычно – я не понимала, какая от этого чтения польза. Сейчас я осознаю, что начала слышать голоса в текстах благодаря профессору.

Первым автором, которого я сама выбрала для перевода, была Маргарита Хемлин. Я прочла её «Живую очередь», когда она попала в короткий список премии «Большая книга», а в итоге перевела рассказ «Третья мировая Баси Соломоновны», опубликованный в двух антологиях. Я собираюсь переводить роман Хемлин «Клоцвог» для новой серии «Русская библиотека». Мне ужасно грустно, что Маргарита сама не увидит свою книгу на английском языке. Но я радуюсь, что её творчество найдёт новых читателей после её кончины.

– Вы специализируетесь на прозе наших современников – Евгений Водолазкин, Вадим Левенталь, Маргарита Хемлин, Марина Степнова. А первой книгой, переведённой Вами, был роман «Приложение к фотоальбому» Владислава Отрошенко. Чем продиктован этот выбор?

– Я перевожу только то, что никогда ранее не переводилось. Я очень люблю читать и переводить современных авторов, особенно тех, с кем я лично знакома либо в реальной жизни, либо виртуально. Опять-таки, голос я хочу слышать: для меня очень полезно, когда звучат интонации и ритмы, даже в письмах электронной почты. Должна сказать, что это огромное удовольствие – открывать новых авторов и для себя, и для других читателей. Меня безумно радует, что англоязычная публика может сегодня читать Водолазкина, Левенталя, Степнову, Отрошенко и других «моих» авторов в переводе. Это действительно большая честь – стать их переводчиком. Конечно, не я решаю, что будет издано, а предпочтения издательств играют очень большую роль в этом деле. Например, когда у меня просят рекомендации, я очень тщательно думаю над соответствием того, какого типа литература издаётся в данном издательстве и что пишут авторы. Я не могу посоветовать книгу с непрочной структурой, или где форма не соответствует содержанию. Про формальные качества легче говорить, чем про читательскую реакцию, где личное мнение, вкус и эмоции важны более всего.

– А почему Вы выбрали именно русский язык? Что-то особенное в нём привлекло?

– Я в школе много лет занималась французским, и это было хорошо, но недостаточно интересно для меня. Латынь меня больше привлекала, и я думаю, что грамматика (она чем-то похожа на русскую) тут уже играла роль. Мне сложно сказать точно, что в русском меня привлекло, но я знаю, что я очень люблю на русском читать и разговаривать, хотя признаюсь, что сложнее всего писать. Русский язык очень живой и очень выразительный.

На вручении премии «Читай Россию/ReadRussia»

– В начале 1990-х Вы жили в Москве. Период, скажем так, не самый лучший. Какие впечатления остались у Вас от той жизни?

– Про девяностые я могла бы очень долго отвечать и всё равно не дать внятного ответа – это было очень сложное время, которое трудно осмыслить. Между тем впечатления у меня остались очень сильные. Но если кратко, то я бы сказала, наверное, что главное – сам факт возможности жить так долго (почти шесть лет) в Москве и так много ездить по России и ещё в Беларусь, Азербайджан и Украину. Изо всех мест, где приходилось побывать, больше всего мне понравился Сахалин: золотая осень на острове – это что-то!

– Многие переводчики сетуют на непостоянство книжного рынка, соответственно, на непостоянство контрактов и так далее. Действительно ли жизнь американского переводчика так же нелегка, как и жизнь русского переводчика?

– Мне кажется, что ситуация аналогична во многих странах. Я тоже работаю по контрак-там, хотя давно привыкла к этому образу жизни: моя учеба в аспирантуре зависела от грантов, и часто денежная поддержка для всей моей «постоянной» работы тоже отсутствовала. Я много лет фрилансером писала статьи и корпоративные тексты. Это нелегко, но мне нравится работать у себя дома, где я могу спокойно находиться среди своих книг и, конечно, кошек (у нас две)! Они, кстати, часто посещают мой кабинет.

Если говорить о переводческом деле, мне кажется, что очень важно поддерживать связи со своими издателями и авторами и постоянно читать новые книги, чтобы были перспек-тивы на будущие издания. Я всегда думаю про календарь – важно знать не только, когда нужен будет новый проект, но и когда будет оплата за очередное «достижение» по плану, будь то подписание контракта, сдача рукописи или выход в свет новой книги. Про это не забываем! Спасибо Институту перевода и «Фонду Михаила Прохорова», что есть хорошие гранты на переводы. Это для нас огромная поддержка.

Читайте также: Перевод как средство культурной дипломатии

– Расскажите как строится Ваш день американского переводчика в одном из самых красивых штатов Америки – штате Мэн.

– У меня несколько шаблонов «типичного дня», но могу сказать, что я действительно ношу тапочки и удобную, комфортную одежду весь день. Кошки часто лежат на моём письменном столе (одна особенно любит лежать на открытом фразеологическом словаре) или на моих ногах. Во время перерыва я хожу по беговой дорожке и читаю какую-нибудь книгу по-английски; бывают и перерывы, когда захожу посмотреть, как поживают овощи на огороде. Могу посидеть почитать на пляже. Очень удачно сложилось, что мы живём в городке Скарборо, который находится на побережье Атлантического океана. А в целом я работаю с утра до вечера и ещё после ужина.

– Над какими проектами работаете в данный момент?

– Я сейчас параллельно перевожу «Авиатора» Водолазкина и «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной. Я очень люблю так работать, тем более когда тексты немного перекликаются, как эти, но достаточно сильно отличаются стилистически. Переводить мне никогда не скучно, но работа ещё интереснее, когда есть такое разнообразие, и я чувствую связь не только с книгами, но и с авторами. Я считаю, что мне в этом очень повезло.

Также по теме

Новые публикации

21 февраля 2026 года исполняется 150 лет со дня рождения Петра Петровича Кончаловского (1876–1956) – художника, чья кисть одинаково уверенно чувствовала себя и в бунтарском авангарде начала XX века, и в спокойной гавани советской классики. Основатель «Бубнового валета», лауреат Сталинской премии – он прожил жизнь, в которой соединились, кажется, несовместимые эпохи и стили.

21 февраля 2026 года исполняется 150 лет со дня рождения Петра Петровича Кончаловского (1876–1956) – художника, чья кисть одинаково уверенно чувствовала себя и в бунтарском авангарде начала XX века, и в спокойной гавани советской классики. Основатель «Бубнового валета», лауреат Сталинской премии – он прожил жизнь, в которой соединились, кажется, несовместимые эпохи и стили.  Всегда ли уместно использование определения «заматерелый»? Можно ли говорить «возмужалая девица»? Исследуем лексические значения слов и выясним, в чём их смысловые и стилистические различия.

Всегда ли уместно использование определения «заматерелый»? Можно ли говорить «возмужалая девица»? Исследуем лексические значения слов и выясним, в чём их смысловые и стилистические различия.  Многие чилийцы знают три русские песни - «Калинку», «Катюшу» и «Подмосковные вечера». И очень любят их петь на праздниках и дома, рассказала «Русскому миру» секретарь Русского дома в Чили Екатерина Гуткина. Вместе с чилийским соавтором Екатерина даже выпустила книгу «Русские песни на испанском» с нотами и иллюстрациями.

Многие чилийцы знают три русские песни - «Калинку», «Катюшу» и «Подмосковные вечера». И очень любят их петь на праздниках и дома, рассказала «Русскому миру» секретарь Русского дома в Чили Екатерина Гуткина. Вместе с чилийским соавтором Екатерина даже выпустила книгу «Русские песни на испанском» с нотами и иллюстрациями.  18 февраля 2026 года исполняется 105 лет со дня рождения Оскара Фельцмана – композитора, чьи мелодии стали голосом целой эпохи. «Ландыши», «Огромное небо», «Я верю, друзья» – эти песни звучали в домах, на концертных площадках и в уютных дворовых посиделках на протяжении десятилетий. Для миллионов людей они стали не просто музыкой, а частью личной истории.

18 февраля 2026 года исполняется 105 лет со дня рождения Оскара Фельцмана – композитора, чьи мелодии стали голосом целой эпохи. «Ландыши», «Огромное небо», «Я верю, друзья» – эти песни звучали в домах, на концертных площадках и в уютных дворовых посиделках на протяжении десятилетий. Для миллионов людей они стали не просто музыкой, а частью личной истории.  Обычная сирийская многодетная семья из провинциального города Хомс никак не была связана с СССР. Но ещё мальчиком один из сыновей – Низар – был уверен в том, что будет жить в этой великой стране. «Душой я всегда был русским, – рассказывает Низар Канаан, поэт и переводчик. – Сколько я себя помню, я мечтал о России. В 9-м классе я написал роман, события которого происходят в Сибири».

Обычная сирийская многодетная семья из провинциального города Хомс никак не была связана с СССР. Но ещё мальчиком один из сыновей – Низар – был уверен в том, что будет жить в этой великой стране. «Душой я всегда был русским, – рассказывает Низар Канаан, поэт и переводчик. – Сколько я себя помню, я мечтал о России. В 9-м классе я написал роман, события которого происходят в Сибири».  17 февраля исполняется 120 лет со дня рождения Агнии Барто. Или не исполняется... Если день её рождения нам известен точно, то насчёт года есть сомнения: очень может быть, что появилась она на свет не в 1906, а в 1907 году. По словам её дочери, прибавить себе год Барто заставили голодные послереволюционные времена: надо было работать, чтобы получить дополнительный паёк.

17 февраля исполняется 120 лет со дня рождения Агнии Барто. Или не исполняется... Если день её рождения нам известен точно, то насчёт года есть сомнения: очень может быть, что появилась она на свет не в 1906, а в 1907 году. По словам её дочери, прибавить себе год Барто заставили голодные послереволюционные времена: надо было работать, чтобы получить дополнительный паёк.  Слово «сторона» не вызывает особых проблем, пока дело не касается ударения. По обе сто́роны или стороны́? На все четыре сто́роны или стороны́? Предлагаем больше узнать об этом существительном, выяснив его происхождение, значения и акцентологические нюансы.

Слово «сторона» не вызывает особых проблем, пока дело не касается ударения. По обе сто́роны или стороны́? На все четыре сто́роны или стороны́? Предлагаем больше узнать об этом существительном, выяснив его происхождение, значения и акцентологические нюансы.  При поддержке фонда «Русский мир» состоялся Международный фотоконкурс архитектурной и объектной фотографии регионов Русского Севера «Северный лакомник». Его организатор Елена Швайко рассказывает, как фотоконкурс может помочь в сохранении и восстановлении памятников архитектуры Русского Севера.

При поддержке фонда «Русский мир» состоялся Международный фотоконкурс архитектурной и объектной фотографии регионов Русского Севера «Северный лакомник». Его организатор Елена Швайко рассказывает, как фотоконкурс может помочь в сохранении и восстановлении памятников архитектуры Русского Севера.